本記事の内容は『【ブラッシュボイス】青木亮のボイトレチャンネル』でも動画で解説していますので、今回の音程の解説以外にも様々なノウハウをYouTubeにて動画で解説していますので、ご興味あれば是非ご視聴ください。

2004年 … ボイストレーニングスクール ブラッシュボイス創業。

2013年 … 一般社団法人日本ボイストレーナー連盟を設立。

ボイストレーナーを目指す方のための民間資格試験の実施、

勉強会を開催。

これまでに歌手、アナウンサー、声優など幅広いジャンルで約2,000名以上の方々にレッスンを実施。

自身がレッスンを行ってきた経験に基づき、YouTubeではボイストレーニング知識の共有、ノウハウの提供などを行っています。

質問や動画で取り上げてほしい事があればお気軽にYouTubeのコメント欄までコメント頂ければと思います。

歌で音程に困ったことありませんか?

実は、私の周りでも生徒さんの中で音程が取れなくて困っている人、たくさんいます。

そんな方々のために、どうすれば音程を取れるようになるのか。

音程、つまりピッチのことですけども、これを今日は解説していきたいと思います。

音がうまく取れない人にはためになる動画ですので、最後までぜひ見ていってください。

音が取れないメカニズム

音程をしっかり取るためには、相対音感というものに理解を深めること。

これが重要です。

それから2つ目、録音すること。

これが重要。

それから3つ目に、量をこなすということが重要です。

それぞれ解説していきます。

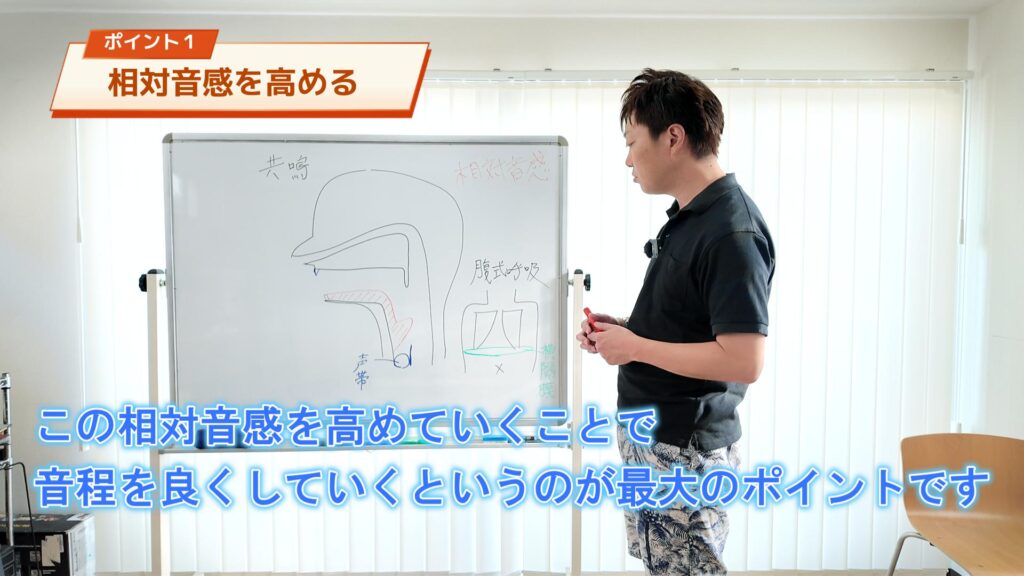

①相対音感を高める

まず相対音感の説明なんですけれども、この反対の言葉として絶対音感というのがあって、絶対音感というのは、例えばこうやって音を出した時に、これがどの音なのかという音階がすぐに分かってしまう人。

音感の持ち主を絶対音感の持ち主といいます。

相対音感というのは、例えば鍵盤でCのコードが鳴っていたり、いろいろありますけども、こういう音がないと音程を取ることができない。

そういった方のことを相対音感の持ち主なんて言います。

世の中ほとんどの人が相対音感なんですけども、それで全然問題ないんですね。

この相対音感を高めていくことで、音程を良くしていくというのが最大のポイントです。

さて、それを説明するにあたって、腹式と共鳴、これは抑えておかないといけません。

相対音感を高める上で腹式と共鳴をおさえよう

腹式呼吸のお話については別の動画でご説明しておりますので、そちら参考にしてみてください。

共鳴も別の動画で上げておりますので、そちらも参考にしてみてください。

まず腹式呼吸というのは、お腹をグッとへこませることによって横隔膜をその反動で上げる。

そして肺を圧迫させて、気管を通って空気が出ていくわけです。

吸ったり吐いたりって繰り返すわけですけどもね。

吐いた勢いのある空気というのは、この声帯を通過して声になります。

この声帯のところで初めて声というのが生成されるんですね。

声の大元になるもの、これが声帯で生成されます。

声帯が普段はこうやって開いてるんですけど、これが閉じることによって下から空気が上がってきて、擦れて音になる、そういう原理ですね。

声帯で声が作られた、まだ小さな声の状態です。

これが上に上がってくると、この上咽頭というところに声を当ててほしいんですが、普段喋っている時はあまり声を当てないような部分なので、慣れてこないとなかなか当てづらいポジションになります。

口を開けて手鏡で見ても見えない部分、それよりもちょっと上の方ですね。

そこが上咽頭ということです。

上咽頭があれば中咽頭というのもあって、下咽頭というのもあります。

先ほど申し上げたように、この上咽頭に声を当てると声がよく響くわけです。

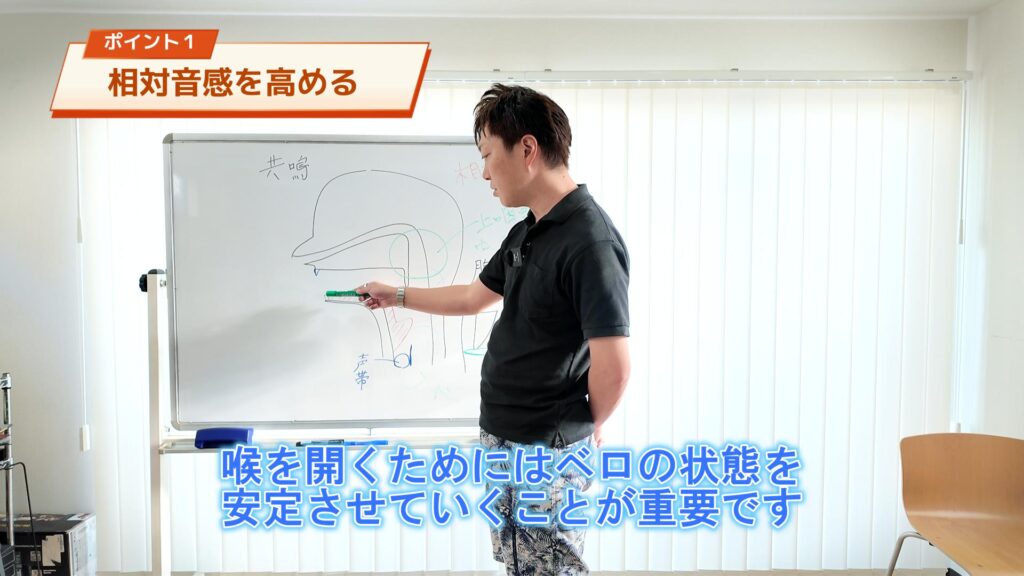

声がなぜよく響くのかというと、上咽頭まで声が当たるということは、喉が開いている状態じゃないと難しいからです。

喉の開き方についても別の動画で詳しく解説していきますが、喉を開くためにはベロの状態を安定させていくことが重要です。

これが安定している状態だと喉が開く。

喉が開くということは、音が響くスペースを確保できるということでもあります。

上咽頭で響いていると、中咽頭でも響くし、下咽頭でも響く。

喉がしっかり形をホールドしていて、楽器的になるんですよね。

トランペットやサックスのように、楽器的な管楽器のような状態になるわけです。

その状態になると、声はどんどん増幅されて大きくなる。

音(声)は振動で相手に伝わる

音って相手に伝わる時というのは、振動で伝わるんですね。

音、声、全部そうなんですけど、振動が空気を伝って声が出て、今度は耳に入ってくるわけです。

耳の奥に入っていくと、そこに三半規管とかいろいろなものがありますけども、蝸牛というところがあるんです。

その蝸牛というところで振動を感じ取ることによって、音程が今どこ行ってるのかなっていうのを、人は感じ取ることができます。

これが相対音感を説明するときのポイントになります。

外から音が入ってくる、別の音がいろいろ入ってくる。

こういう音が鳴ってるから、こんな風に声を出すことができるわけじゃないですか。

我々はこのピアノの振動が耳に伝わってきて、オケでも同じで、これも耳に入ってくるわけです。

その振動が頭蓋骨にギーンと伝わってきて、三半規管の奥のこの蝸牛というところに響いてくる。

そうすることによって、今自分が発している声の振動と外から入ってくる別の音の振動っていうのが、うまい具合に混ざり合うポイントっていうのがあるんですね。

それが混ざり合っているポイントがずれている人、そういう人が音がうまく取れない人です。

そのずれを矯正していくのが重要です。

まずは音程の振動がうまく合わさるように、自分の声が耳の中でピックされてて、それが気持ちいいところを作っていくこと。

これが重要になります。

自分の声が上咽頭で鳴っているってことは、この振動というのも蝸牛というところに伝わっていくわけです。

骨伝導でね。

その振動をよく感じて、外から来るオケや自分の声の振動もよく感じ取る。

この感覚を高めていくことが、相対音感を高めるということにつながります。

②録音する

2つ目に重要なことが録音するということです。

皆さんはカラオケに行った時やスタジオに入った時などに、自分の声を録音することってありますか?

この録音するということを怠っていると、自分の音程や歌唱力というのはなかなか良くならないものです。

シンプルなやり方ですけど重要です。

自分の持っているスマホで構わないので、カラオケなどで録音してみてください。

自分の声を録音した時に、明らかに外のオケと自分の声がずれてるな、もしくは小節でいうところの第何小節目ぐらいがうまく取れてないな、あそこのコードのところでは取れてないなとか、そういうことを感じたのであれば、徹底的に聞いて録って、聞いて録って…、これを繰り返してください。

うまくできていない部分を徹底的に直す。

これを毎日のように繰り返していくことで、相対音感というのは徐々に高まっていきます。

③量をこなす

そして3つ目、量をこなすということです。

これもまたシンプルです。

腹式とか共鳴をマスターするだけでも大変なんですけれども、音感を高めるというのはまず慣れが必要です。

自分の声が振動と振動が混ざり合っている状態って、どんな風に気持ちいいんだろう、というのは量をこなさないとなかなか身につかないものです。

さらに言えば、自分だけで判断しないで、第三者の誰か、友達でもいいですし、ボイストレーナーの先生でもいいです。

そういう人に聞いてもらう機会を設けることも重要です。

そういった意味で量をこなしていって、自分の音感を高めていく。

これが重要です。

相対音感を高める上での注意点

また、相対音感を高めていく上での注意点ですね。

練習する上での注意点として、まず一つ目は途中でだれてしまうということです。

ある程度時間がかかる練習方法ではありますので、途中で投げ出しちゃう人がすごく多いです。

そうならないように注意することがまず重要です。

それからもう一つ、誰かに聞いてもらうということは結構重要です。

自分の中で振動と振動が合わさっているところ、そこが音が取れているところなんだ、というのは頭では分かっていても、誰かに指摘してもらわないと、本当にずれてるのか合ってるのか分からないことってあります。

音って目に見えないので、この点はとても大事です。

次に3つ目の注意点なんですけれども、決して喉が開いていない状態で練習するとか、腹式ができていない状態で練習するとか、そういったことはやめてください。

腹式とか共鳴とか、ボイトレでいうところの2つの重要なポイントを抑えないで、自分の声がちゃんとよく響くということはなかなかありません。

やはりこの2つをしっかり練習して抑えた上で、音感を高めていく練習をしてください。

ブラッシュボイスでは無料体験レッスンを全国各地で行っています。

オンラインでも行っております。

独学でボイストレーニングを行うのが難しいという場合には、しっかりレッスンでサポートしていくことも可能ですので、気になる方はぜひお気軽に無料体験レッスンにお申し込みください。